こんにちは。メタバース工学科担当教員のしゅんしゅんです。

8月9日、10日で新潟県新潟市に行く用事があったので、仲間とともに新潟市から車を走らせて、長岡市にある旧山古志村に行ってきました。

リアル村民800人弱に対してデジタル村民が1800人以上いる集落

山古志村(現在は長岡市と合併)は、2004年10月23日、中越大震災によって壊滅的な被害を受け全村避難をしました。その後、「帰ろう山古志へ」のスローガンを掲げ、数年かけて地域住民が戻ってきた土地です。しかし、震災発生当時約2,200人いた地域住民は今や約800人になってしまい、高齢化率も55%を超え、この先の山古志の存続が危ぶまれるというのが現実。

山古志は錦鯉の発祥地だったり、闘牛という文化があったり、先人から受け継いできた1000年の歴史があります。その歴史を後世に繋いていくためにNFTやメタバースなどの新しいテクノロジーに勝機を見出した画期的な場所です。

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とはデジタルデータに唯一性を持たせる技術のことです。

リアルの世界で古美術品にこれは本物ですよという鑑定書がついたり、犬や猫やウサギなどのペットに血統書がついて、その価値や血筋を証明したりしますよね。

この鑑定書や血統書のデジタル版を作れるのがNFTという技術です。

デジタルデータはコピーをしてしまえば、元となっている本物のデータは誰なのかわからなくなってしまいます。そこでNFTを使って「これが本物ですよ」「これが唯一無二のものですよ」という証明をします。

山古志はこのNFTを活用して、Nishikigoi NFTというデジタルアートをつくって電子住民票を発行し、デジタル村民を募ったのです。実はしゅんしゅんもデジタルアートを購入し、山古志のデジタル村民になりました!

なぜこんなことをしたのか?

それは、居住地や立場に関係なく「関係人口」として山古志に関わる人を増やし、当事者として山古志を盛り上げるチカラになってほしいからです。そして、いまリアル住民とデジタル住民とが【ネオ山古志村】として日々活動をしています。

限界集落といわれた山間地域でこんな画期的な取り組みをしているなんて凄くないですか?

NFTだけではなく、メタバースも活用!

実はネオ山古志村にはメタバース部というものがあり、複数のメタバースプラットフォームにメタバース空間があります。その一つはメタバース工学科でも学習で使っているclusterにあります。

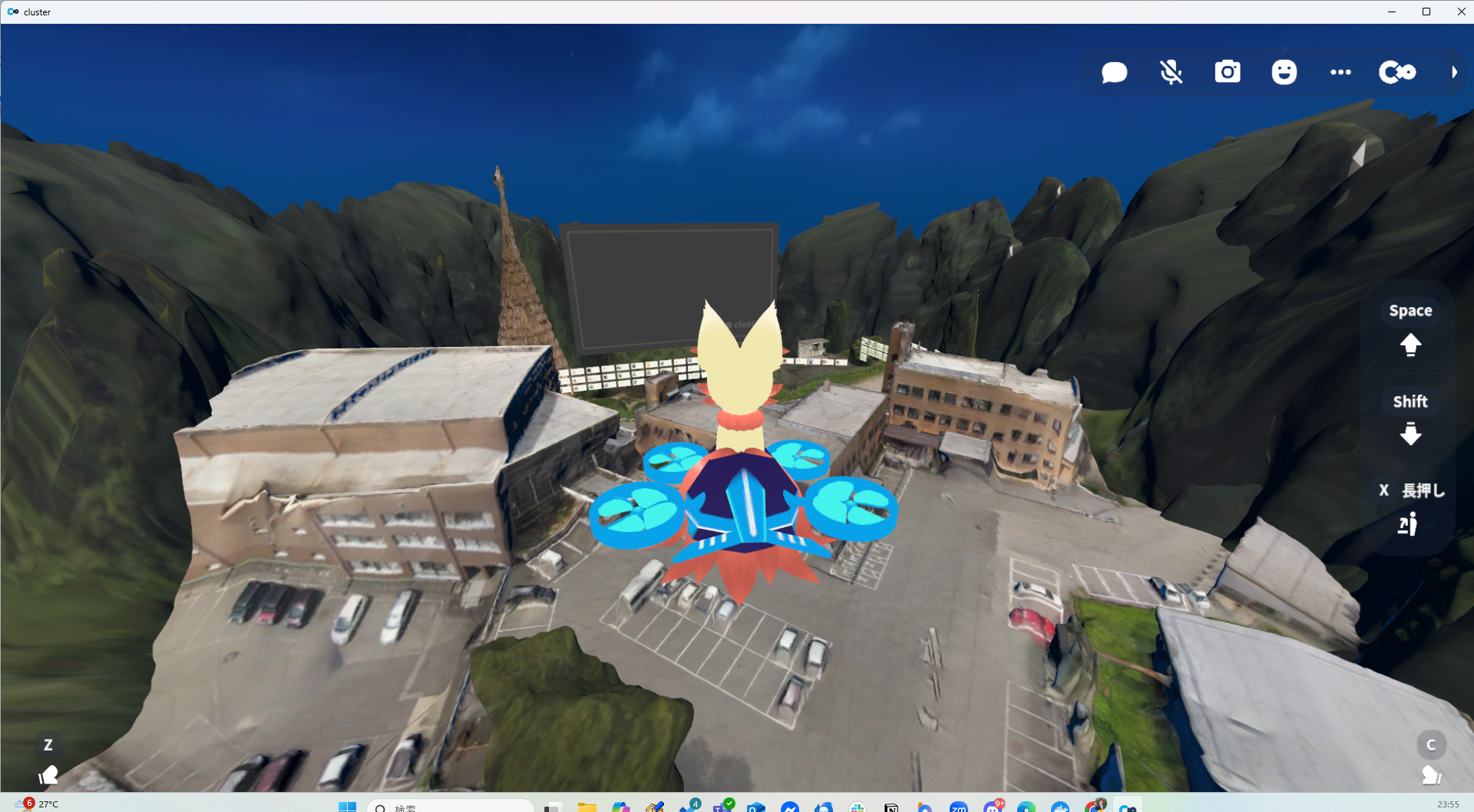

cluster内のメタバース空間は、元山古志村役場があった場所で今は「やまこし復興交流館おらたる」になっている場所近辺を3Dデータにした空間で、そこには山古志に関わっている人たちのメッセージが掲示されています。

このようなメタバース空間を活用して、リアル村民とデジタル村民が交流したり、遠く離れた土地にいる人たちにも体験の共有をしたりしています。そうすることで、山古志に訪れたことがない人も、山古志に対して愛着がわき、結果としてリアルに山古志を訪れる人が増えるという現象まで起きているんです。

最新テクノロジーをうまく使って、現実世界での関係性を育むという取り組みはとても素敵な取り組みですし、このような取り組みに関わっていきたいなと改めて思う山古志への旅でした。。。

余談ですが。。。闘牛に見る「争わない文化」がキーワードかも

山古志は闘牛も盛んな地域です。私が訪れた日はあいにく山古志で闘牛は行っていませんでしたが、隣の小千谷で闘牛(牛の角突き)が行われていたので見学してきました。

闘牛を見て驚いたのは、その迫力もさることながら「勝敗を決めない」というルールです。

牛の角突きはすべて『引き分け』で終わるんです。

勝ち負けを決めてしまうと、「あいつに勝った!」「あんな奴に負けてしまった」など恨みが起きてしまうし、また勝敗があると賭け事に対象となり、観戦している人たちにも欲が生じ、そこから争いの種はうまれてしまう。

山間の小さな村だからこそ、互いに協力しなければ生きていけないし、互いのことを知り合わなければいけない。だからこそ「勝敗を決めない」という文化が生まれたのかなと私は考えました。

そして、この勝ち負けを決める、こっちがよい・あっちがわるいという考えではないからこそ、地域外の人たちをデジタル村民として自然と受け入れられたのかななんて想像してしまいました。

真偽のほどはわかりませんし、これだけが要因ではないとは思いますが、最新テクノロジーを活用できていることのキーワードな気がします・・・

コメント